Eiko Grimberg: New Fatigue

Die Zwanziger Jahre beginnen mit einem weltweiten Ausnahmezustand. Dem Sturm auf das Kapitol in Washington im Januar 2021 folgt ein Jahr später der Russische Angriff auf die Ukraine, der Aufstand gegen das Regime im Iran, der Angriff der Hamas auf Israel, der Krieg und humanitäre Notstand in Gaza, die Präsidentschaftswahlen in den USA, der Sturz des Assad-Regimes in Syrien und die Brände in Los Angeles. Ist diese Kette von Ereignissen ein Stottern der Geschichte? Wie lassen sich die Geschehnisse visuell festhalten und darstellen? Was kann dokumentarische Fotografie ausrichten? Muss ich vor Ort sein? Kann der Chronist Relevantes von Irrelevantem im Moment der Ereignisse unterscheiden, wenn doch das Leben nach Kierkegaard bekanntlich vorwärts gelebt und rückwärts begriffen wird?

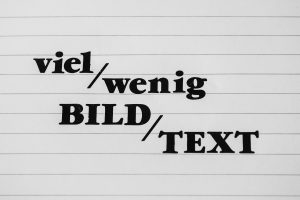

Was überlebt, was ist erinnernswert? Sind die Bildsequenzen der letzten Jahre Schnee von gestern? Wer möchte noch Aufnahmen von Anticoronademonstrationen sehen? Doch Fotografie generiert einen Bedeutungsüberschuss, der über das eigentlich Fokussierte hinausgeht. Die Kamera scheint sich für etwas anderes interessiert zu haben. Hier öffnet die politische Chronik den Raum für Privates und Idiosynkratisches. Meine neue Aufgabe ist es die Frage, ob und, wenn ja, wie Gegenwart fotografierbar ist, zu beantworten. Ein Journal der 20er Jahre des 21. Jahrhunderts, aufgezeichnet in den Städten Europas.

Eiko Grimberg